2016年02月22日

よなおしギターによる『海の声』

先日、ある方からリクエストを頂きました。

『海の声』をよなおしギターで出来ますか?

というものです。

私も、あの某携帯電話サービスのCM『三太郎シリーズ』はとても好きなんですが。その三太郎の中の浦島太郎を演じる桐谷健太さんがCMの中で歌っている曲が『海の声』ですね。

ご覧のように、この曲を歌っている時に桐谷健太さんは『三線』という楽器を弾いています。『三線』は、沖縄の伝統楽器で、沖縄の曲の独特の雰囲気を出すのに欠かせない楽器でしたね。

少し調べましたら、この曲、BEGINの島袋さんがこのCMの為に作曲したそうです。

覚えやすいメロディ、感動的な歌詞、三線の響き、そして桐谷さんの声、それらが合わさって心に残る素晴らしい曲になっています。

というわけで。この『海の声』をよなおしギターでアレンジすることになったのですが、もう初めて聞いた瞬間から『沖縄音階』が主に使われている曲だろうと想像できたわけです。

沖縄音階で作られたメロディは、やはり独特ですからね。ヨナ抜き音階の曲よりも分かりやすいかもしれません。ですから、よなおしギターを『沖縄音階』にチューニングすれば、恐らくある程度は簡単に出来るだろうと思いました。

『三線の花』に続く、沖縄音階チューニングでのアレンジです。

ここで『沖縄音階』を確認しておきますと・・・

< ド ・ ミ ・ ファ ・ ソ ・ シ ・ ド >

でしたね。この通りにチューニングをすれば、アッという間によなおしギターが『沖縄専用楽器』になるわけです。

で、このチューニングでアレンジし演奏したものがこれです。

基本的には、弾き語り用の伴奏として弾けるようにアレンジしました。ただ、キイはCに変えてあります。よなおしギターの性質上、キイをCにした場合が一番簡単に演奏できますので。

実は、よなおしギターを沖縄音階チューニングにして演奏すると、この曲も驚くほど簡単に演奏できます。特に特徴的なサビの部分は、あまり左手を使いません。比べて、桐谷さんの三線を演奏する時の左手の指の動きを見て頂くと分かるのですが、明らかに三線の方が左手を動かしています。

分かりやすいように、サビの三線のメロディと同じものをよなおしギターで弾いてみましたので、桐谷さんが三線を弾いている時の左手の動きと比べてみてください。

この動画からも分かるように、『沖縄音階にチューニングされたよなおしギターは、沖縄の伝統楽器である三線よりも簡単に沖縄独特のメロディが弾ける』ということになります。

これは何となく不思議な感じがしますが、もちろん理由があります。

普通のギターは、弦が6本ありますね。この6本という数が、初めてギターを触る方にとっては『多い』と感じることがあります。

これは当たり前の感覚だと思います。なぜなら、6本の弦を押さえるのに使える指は、左手の4本しかないからです。ギター演奏の時、左手の親指は常にネックの後ろに置いてありますので、実際に弦を押さえるのは左手の親指以外の4本の指だけなんですね。これは右手も同じです。右手の小指は、ギター演奏にはほとんど使われません。ですから、最高でも右手の指も4本しか使いません。

4本の指で6本の弦を扱っていく。

こう考えると、確かに弦が6本では演奏が困難な感じがしますよね。

そんなギターのイメージからか、これまで弦楽器をより簡単に演奏できるようにする場合は『弦の数を減らせばいい』という発想がされてきていました。あるいは、この逆もしかりで、『弦の数が少なければ演奏は簡単になる』と考える方が多かったんです。

つまり、『ギターが難しいのは弦が6本もあるからだ!』というわけです。

その為、一五一会はじめ、その他オリジナルの新しい弦楽器で『簡単に演奏できる』とキャッチコピーの付くものの多くは、6本よりも弦の数が少ない仕組みになっています。

また、初めてでも簡単に演奏できるイメージの弦楽器として、ウクレレ(弦4本)、二胡(弦2本)、三味線(弦3本)、時にはベース(弦4本)などがあげられることが多いんです。その中で、文字通り弦が3本しかない『三線』も、ギターよりも簡単に弾けそうなイメージがあり、楽器演奏の経験が無い方に人気があるようです。

ただ、私としてはあえて『弦楽器は弦の数が少なくなると逆に演奏は難しくなる!』と訴えたいと思います。

例えば、弦が3本しかない楽器で <ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド> の8つの音を弾く場合、例え、その内の3つの音を開放(左手を使わない)で鳴らせたとしても、その他の5つの音は『絶対に左手を使って押さえる』必要が出てきます。

もっと極端に考えてみましょう。例えば、弦が1本の楽器があるとします。その楽器で <ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド> を弾くには、少なくとも左手で7ヵ所の部分を覚えて正確に押さえなければなりません。

それなら、<ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド> の8つの音を最も簡単に鳴らせる弦楽器を考えてみます。

これは簡単です。チューニングを <ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド> に合わせた8本の弦が張ってある楽器を作れば良いんです。そんな弦楽器があれば、左手は何も使う必要が無く、右手で上から順に弦を弾いていけば簡単に <ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド> が弾けるわけです。

つまり、片手で <ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド> の音階が弾ける弦楽器です。

どうですか?簡単に <ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド> が弾けるのは、圧倒的に弦の数が多い弦楽器の方ですよね?<ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド> が簡単に弾けるということは、当然、その音階を使った曲も簡単に弾けるわけです。

例えば、上記の1本弦の楽器と8本弦の楽器で『ドレミの歌』を弾いてみるとします。

1本弦の楽器は、想像しただけでも左手をたくさん動かす必要があることが分かります。と同時に、当然、右手も1本だけとはいえ、弦をズッと弾くことになります。

一方、8本弦の楽器は、『ドレミの歌』を演奏する分には、左手は一切使いません。片手で弾けるということです。ただ、右手は、任意の音の出る弦を選択して弾いていくので、忙しいですね。

いかがでしょうか?どちらが簡単に演奏できそうですか?普通に考えれば、片手に集中できる8本弦の方が簡単に演奏できると考えますよね。

ではなぜ、これまでは『弦の数が少ない方が簡単』と思われていたのでしょうか?

一言で言えば、『勘違い』だと思います。

今ご説明しました、1本と8本の弦を持つそれぞれの楽器、確かに、左手の動きに関しては8本弦の方が圧倒的に簡単です、全く使わなくて良いので。ただし、右手の動きに関しては、8本も弦があると任意の音に合わせて弦を選んでいかなければならないので、1本の弦を弾くよりも『選択肢が増える』ことになり動きが複雑になります。

つまり、『弦が少ない方が右手の使い方が簡単』ということなんです。

この『右手が簡単』というポイント、さらに、『何となく弦が少ない方が簡単そうだ』というイメージから、弦の数が少ない方が簡単と勘違いしてしまっているんです。

ややこしくなってきましたので、まとめます。

・弦が少ない弦楽器→<左手が複雑><右手が簡単>

・弦が多い弦楽器→<左手が簡単><右手が複雑>

さて、右手の方が器用に動く右利きの皆さん、簡単に弾きたいと思ったらどちらの楽器を選びますか?

そしてもう1つ、弦が多い弦楽器の有利な点があります。

それが、コード演奏です。

単純に考えて、1本の弦しかない場合は、コードは絶対に弾けません。3つの音で出来たコードを弾くなら最低3本、4つの音で出来たコードを弾くなら最低でも4本の弦が必要になります。さらにもっと弦が多くなれば、押さえ方の選択肢が増えるので『同じコードでも簡単な押さえ方を選ぶことが出来る』ようになります。

つまり、『弦が多ければ多いほど、コードの押さえ方が簡単になる』ということです。

チューニングを沖縄音階に合わせたよなおしギターは、(オクターブを入れた)6つの音で出来た沖縄音階を、左手を何も使わずに簡単に演奏することが出来ます。これは、弦が6本あるからこそ可能な演奏方法です。さらに、和音も簡単に弾くことが出来るので、上の動画の様に、沖縄独特のメロディを簡単に奏でることが出来、その上で、コードでの伴奏も同時に出来るわけです。

一方で。三線は、沖縄の伝統楽器ではあるのですが、メロディとして主に使われる沖縄音階を弾くにも絶対に左手を使わなければなりません。それは、6つの音階に対して弦が3本しかないからです。さらに、コードも4つ以上の音を使うものは演奏できません。

これが『沖縄音階にチューニングされたよなおしギターは、沖縄の伝統楽器である三線よりも簡単に沖縄独特のメロディが弾ける』理由です。

とはいえ。三線は、伴奏の概念がギターとは異なりますので、よなおしギターとも一概に比較することはできません。さらに、人の心を打つ音という意味では、これ以上の楽器は無いと思うほどのパワーを持つ音がします。つまり、三線の真価は、演奏方法うんぬんよりその音にあると思うんです。

唯一無二の音ですね。

沖縄の音楽を語る上では絶対に欠かすことの出来ない、素晴らしい楽器です。

よなおしギター

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

『海の声』をよなおしギターで出来ますか?

というものです。

私も、あの某携帯電話サービスのCM『三太郎シリーズ』はとても好きなんですが。その三太郎の中の浦島太郎を演じる桐谷健太さんがCMの中で歌っている曲が『海の声』ですね。

ご覧のように、この曲を歌っている時に桐谷健太さんは『三線』という楽器を弾いています。『三線』は、沖縄の伝統楽器で、沖縄の曲の独特の雰囲気を出すのに欠かせない楽器でしたね。

少し調べましたら、この曲、BEGINの島袋さんがこのCMの為に作曲したそうです。

覚えやすいメロディ、感動的な歌詞、三線の響き、そして桐谷さんの声、それらが合わさって心に残る素晴らしい曲になっています。

というわけで。この『海の声』をよなおしギターでアレンジすることになったのですが、もう初めて聞いた瞬間から『沖縄音階』が主に使われている曲だろうと想像できたわけです。

沖縄音階で作られたメロディは、やはり独特ですからね。ヨナ抜き音階の曲よりも分かりやすいかもしれません。ですから、よなおしギターを『沖縄音階』にチューニングすれば、恐らくある程度は簡単に出来るだろうと思いました。

『三線の花』に続く、沖縄音階チューニングでのアレンジです。

ここで『沖縄音階』を確認しておきますと・・・

< ド ・ ミ ・ ファ ・ ソ ・ シ ・ ド >

でしたね。この通りにチューニングをすれば、アッという間によなおしギターが『沖縄専用楽器』になるわけです。

で、このチューニングでアレンジし演奏したものがこれです。

基本的には、弾き語り用の伴奏として弾けるようにアレンジしました。ただ、キイはCに変えてあります。よなおしギターの性質上、キイをCにした場合が一番簡単に演奏できますので。

実は、よなおしギターを沖縄音階チューニングにして演奏すると、この曲も驚くほど簡単に演奏できます。特に特徴的なサビの部分は、あまり左手を使いません。比べて、桐谷さんの三線を演奏する時の左手の指の動きを見て頂くと分かるのですが、明らかに三線の方が左手を動かしています。

分かりやすいように、サビの三線のメロディと同じものをよなおしギターで弾いてみましたので、桐谷さんが三線を弾いている時の左手の動きと比べてみてください。

この動画からも分かるように、『沖縄音階にチューニングされたよなおしギターは、沖縄の伝統楽器である三線よりも簡単に沖縄独特のメロディが弾ける』ということになります。

これは何となく不思議な感じがしますが、もちろん理由があります。

普通のギターは、弦が6本ありますね。この6本という数が、初めてギターを触る方にとっては『多い』と感じることがあります。

これは当たり前の感覚だと思います。なぜなら、6本の弦を押さえるのに使える指は、左手の4本しかないからです。ギター演奏の時、左手の親指は常にネックの後ろに置いてありますので、実際に弦を押さえるのは左手の親指以外の4本の指だけなんですね。これは右手も同じです。右手の小指は、ギター演奏にはほとんど使われません。ですから、最高でも右手の指も4本しか使いません。

4本の指で6本の弦を扱っていく。

こう考えると、確かに弦が6本では演奏が困難な感じがしますよね。

そんなギターのイメージからか、これまで弦楽器をより簡単に演奏できるようにする場合は『弦の数を減らせばいい』という発想がされてきていました。あるいは、この逆もしかりで、『弦の数が少なければ演奏は簡単になる』と考える方が多かったんです。

つまり、『ギターが難しいのは弦が6本もあるからだ!』というわけです。

その為、一五一会はじめ、その他オリジナルの新しい弦楽器で『簡単に演奏できる』とキャッチコピーの付くものの多くは、6本よりも弦の数が少ない仕組みになっています。

また、初めてでも簡単に演奏できるイメージの弦楽器として、ウクレレ(弦4本)、二胡(弦2本)、三味線(弦3本)、時にはベース(弦4本)などがあげられることが多いんです。その中で、文字通り弦が3本しかない『三線』も、ギターよりも簡単に弾けそうなイメージがあり、楽器演奏の経験が無い方に人気があるようです。

ただ、私としてはあえて『弦楽器は弦の数が少なくなると逆に演奏は難しくなる!』と訴えたいと思います。

例えば、弦が3本しかない楽器で <ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド> の8つの音を弾く場合、例え、その内の3つの音を開放(左手を使わない)で鳴らせたとしても、その他の5つの音は『絶対に左手を使って押さえる』必要が出てきます。

もっと極端に考えてみましょう。例えば、弦が1本の楽器があるとします。その楽器で <ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド> を弾くには、少なくとも左手で7ヵ所の部分を覚えて正確に押さえなければなりません。

それなら、<ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド> の8つの音を最も簡単に鳴らせる弦楽器を考えてみます。

これは簡単です。チューニングを <ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド> に合わせた8本の弦が張ってある楽器を作れば良いんです。そんな弦楽器があれば、左手は何も使う必要が無く、右手で上から順に弦を弾いていけば簡単に <ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド> が弾けるわけです。

つまり、片手で <ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド> の音階が弾ける弦楽器です。

どうですか?簡単に <ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド> が弾けるのは、圧倒的に弦の数が多い弦楽器の方ですよね?<ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド> が簡単に弾けるということは、当然、その音階を使った曲も簡単に弾けるわけです。

例えば、上記の1本弦の楽器と8本弦の楽器で『ドレミの歌』を弾いてみるとします。

1本弦の楽器は、想像しただけでも左手をたくさん動かす必要があることが分かります。と同時に、当然、右手も1本だけとはいえ、弦をズッと弾くことになります。

一方、8本弦の楽器は、『ドレミの歌』を演奏する分には、左手は一切使いません。片手で弾けるということです。ただ、右手は、任意の音の出る弦を選択して弾いていくので、忙しいですね。

いかがでしょうか?どちらが簡単に演奏できそうですか?普通に考えれば、片手に集中できる8本弦の方が簡単に演奏できると考えますよね。

ではなぜ、これまでは『弦の数が少ない方が簡単』と思われていたのでしょうか?

一言で言えば、『勘違い』だと思います。

今ご説明しました、1本と8本の弦を持つそれぞれの楽器、確かに、左手の動きに関しては8本弦の方が圧倒的に簡単です、全く使わなくて良いので。ただし、右手の動きに関しては、8本も弦があると任意の音に合わせて弦を選んでいかなければならないので、1本の弦を弾くよりも『選択肢が増える』ことになり動きが複雑になります。

つまり、『弦が少ない方が右手の使い方が簡単』ということなんです。

この『右手が簡単』というポイント、さらに、『何となく弦が少ない方が簡単そうだ』というイメージから、弦の数が少ない方が簡単と勘違いしてしまっているんです。

ややこしくなってきましたので、まとめます。

・弦が少ない弦楽器→<左手が複雑><右手が簡単>

・弦が多い弦楽器→<左手が簡単><右手が複雑>

さて、右手の方が器用に動く右利きの皆さん、簡単に弾きたいと思ったらどちらの楽器を選びますか?

そしてもう1つ、弦が多い弦楽器の有利な点があります。

それが、コード演奏です。

単純に考えて、1本の弦しかない場合は、コードは絶対に弾けません。3つの音で出来たコードを弾くなら最低3本、4つの音で出来たコードを弾くなら最低でも4本の弦が必要になります。さらにもっと弦が多くなれば、押さえ方の選択肢が増えるので『同じコードでも簡単な押さえ方を選ぶことが出来る』ようになります。

つまり、『弦が多ければ多いほど、コードの押さえ方が簡単になる』ということです。

チューニングを沖縄音階に合わせたよなおしギターは、(オクターブを入れた)6つの音で出来た沖縄音階を、左手を何も使わずに簡単に演奏することが出来ます。これは、弦が6本あるからこそ可能な演奏方法です。さらに、和音も簡単に弾くことが出来るので、上の動画の様に、沖縄独特のメロディを簡単に奏でることが出来、その上で、コードでの伴奏も同時に出来るわけです。

一方で。三線は、沖縄の伝統楽器ではあるのですが、メロディとして主に使われる沖縄音階を弾くにも絶対に左手を使わなければなりません。それは、6つの音階に対して弦が3本しかないからです。さらに、コードも4つ以上の音を使うものは演奏できません。

これが『沖縄音階にチューニングされたよなおしギターは、沖縄の伝統楽器である三線よりも簡単に沖縄独特のメロディが弾ける』理由です。

とはいえ。三線は、伴奏の概念がギターとは異なりますので、よなおしギターとも一概に比較することはできません。さらに、人の心を打つ音という意味では、これ以上の楽器は無いと思うほどのパワーを持つ音がします。つまり、三線の真価は、演奏方法うんぬんよりその音にあると思うんです。

唯一無二の音ですね。

沖縄の音楽を語る上では絶対に欠かすことの出来ない、素晴らしい楽器です。

よなおしギター

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

2016年02月20日

ハナミズキ弾き語り

よなおしギターを発表して以来、生徒さんや友人、身内など、たくさんの方から応援を頂いています。

今でも、イロイロと上手くいかなくて『ダメなのかな~』と挫けそうな時がたくさんありまが、そういった方たちの応援があると『もう少し頑張ってみるか』って思えるんです。

例えば、専門学校時代の音楽仲間からの応援、これもまた本当に嬉しいんです。

私自身、彼らの活動に刺激を受け『自分も頑張んなきゃ!』という思いでここまで来ることが出来たのですが。そんな、自分が目標にしてきた人たちから『よなおしギター凄いよ!』って言われたら、そりゃあもう幸せなわけです。

そんな大切な仲間の中でも特に、よなおしギター発表当初から『素晴らしい!素晴らしい!』と褒めてくれる友達がいます。

彼女のこれまでの活躍や現在の活動から比べると、よなおしギターの存在はまだまだ小さいものなんです。それでも、ことあるごとに『素晴らしい!素晴らしい!』と褒めてくれるので、こちらが照れてしまうほどです。

そんな彼女が、昨年の11月によなおしギターを買ってくれて、それ以来、自宅で練習をしてくれています。主に、弾き語りの練習をしているのですが・・・そうやって、実際によなおしギターを演奏しても、やっぱり『素晴らしい!素晴らしい!』と褒めてくれます。

これほど励みになることはありません。

その彼女は、ボーカリストでパーカッショニストです。

パーカッショニストとは、コンガやボンゴなど直接手で叩く打楽器を主に演奏します。ということは、リズム感が非常に大切なプレイヤーということになりますね。また、彼女は専門学校時代から歌は抜群に上手かったのですが、ギターやピアノなどの楽器はやってこなかったそうです。

歌が上手くリズム感がある彼女が、もし伴奏が出来る楽器を習得したら、それはもう鬼に金棒なわけです。

ただ、ギターもピアノも、やはり習得が難しい楽器です。特に、歌いながら演奏するとなると、練習にかなりの時間を費やさなければなりません。

そこで彼女が選んでくれたのが、よなおしギターというわけです。

よなおしギターの練習を始めて約2カ月、譜面を渡して2週間後の演奏です。

持ち前の音楽センス、リズム感があるとはいえ、この短時間でここまで演奏できるようになるのは凄いと思います。

彼女は、この『ハナミズキ』の完成後、新たな曲に挑戦しています。今まで出来なかった『伴奏楽器による弾き語り』が出来たことで、表現者として新たなアプローチの方法が見えてきたようです。

彼女の音楽活動に、よなおしギターが少しでも貢献できるとすれば、こんなに嬉しいことはありません。

なので、まだまだ『頑張ってみるか』って思えるんです。

彼女のオフィシャルウェブサイトです。素晴らしいソロアルバムも出しています。

ボーカリスト&ラテンパーカッショニスト、太田みちこのオフィシャルウェブサイト

よなおしギター

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

今でも、イロイロと上手くいかなくて『ダメなのかな~』と挫けそうな時がたくさんありまが、そういった方たちの応援があると『もう少し頑張ってみるか』って思えるんです。

例えば、専門学校時代の音楽仲間からの応援、これもまた本当に嬉しいんです。

私自身、彼らの活動に刺激を受け『自分も頑張んなきゃ!』という思いでここまで来ることが出来たのですが。そんな、自分が目標にしてきた人たちから『よなおしギター凄いよ!』って言われたら、そりゃあもう幸せなわけです。

そんな大切な仲間の中でも特に、よなおしギター発表当初から『素晴らしい!素晴らしい!』と褒めてくれる友達がいます。

彼女のこれまでの活躍や現在の活動から比べると、よなおしギターの存在はまだまだ小さいものなんです。それでも、ことあるごとに『素晴らしい!素晴らしい!』と褒めてくれるので、こちらが照れてしまうほどです。

そんな彼女が、昨年の11月によなおしギターを買ってくれて、それ以来、自宅で練習をしてくれています。主に、弾き語りの練習をしているのですが・・・そうやって、実際によなおしギターを演奏しても、やっぱり『素晴らしい!素晴らしい!』と褒めてくれます。

これほど励みになることはありません。

その彼女は、ボーカリストでパーカッショニストです。

パーカッショニストとは、コンガやボンゴなど直接手で叩く打楽器を主に演奏します。ということは、リズム感が非常に大切なプレイヤーということになりますね。また、彼女は専門学校時代から歌は抜群に上手かったのですが、ギターやピアノなどの楽器はやってこなかったそうです。

歌が上手くリズム感がある彼女が、もし伴奏が出来る楽器を習得したら、それはもう鬼に金棒なわけです。

ただ、ギターもピアノも、やはり習得が難しい楽器です。特に、歌いながら演奏するとなると、練習にかなりの時間を費やさなければなりません。

そこで彼女が選んでくれたのが、よなおしギターというわけです。

よなおしギターの練習を始めて約2カ月、譜面を渡して2週間後の演奏です。

持ち前の音楽センス、リズム感があるとはいえ、この短時間でここまで演奏できるようになるのは凄いと思います。

彼女は、この『ハナミズキ』の完成後、新たな曲に挑戦しています。今まで出来なかった『伴奏楽器による弾き語り』が出来たことで、表現者として新たなアプローチの方法が見えてきたようです。

彼女の音楽活動に、よなおしギターが少しでも貢献できるとすれば、こんなに嬉しいことはありません。

なので、まだまだ『頑張ってみるか』って思えるんです。

彼女のオフィシャルウェブサイトです。素晴らしいソロアルバムも出しています。

ボーカリスト&ラテンパーカッショニスト、太田みちこのオフィシャルウェブサイト

よなおしギター

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

2016年02月11日

よなおしギターの音を大きくする 第四回『検証』

特集記事『よなおしギターの音を大きくする』も今回が最後になります。

前回まで、機械的に音を大きくするために必要な機材とその使い方を簡単にご紹介してきました。

最終回の今日は、いよいよ実際に音を出してみて、『ピックアップ』の取り付け位置の違いによってどれくらい音に差が出るのかを検証してみましょう。

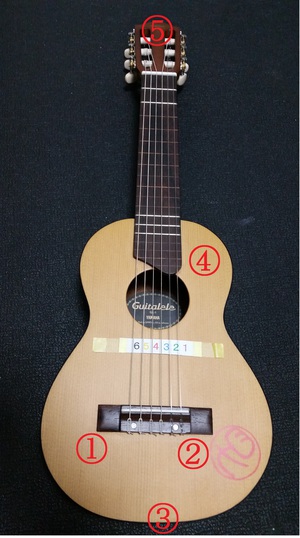

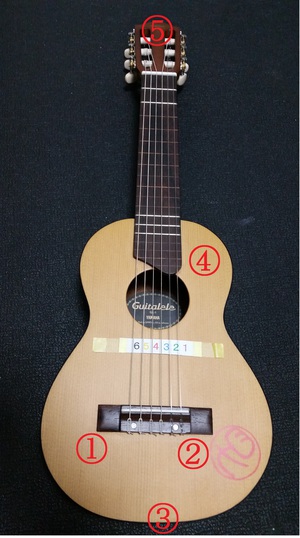

まず、ピックアップの取り付け位置は以下の ①~⑤ に決めました。

上記以外の場所にもピックアップを取り付けることはもちろん出来ますが。今回は、『演奏する時に邪魔にならない場所』かつ『音の違いがはっきりと確認できそうな場所』を条件に選んだ結果、この5ヵ所に決定しました。

検証の手順は以下の通りです。

1、①~⑤の任意の場所にピックアップを取り付ける。

2、ピックアップを取り付けたらシールドでアンプに接続する。

3、アンプのボリュームを調節する。

4、よなおしギターを演奏する。

5、アンプのスピーカーから出た音を録音する。

手順としては簡単なのですが、純粋に『ピックアップの取り付け位置による音の違い』を調べたいので、その他の条件は全て同じになるように注意しました。

例えば、手順4で演奏している内容は全て、『ドレミソラド』、『3つのコード』、『赤とんぼの一節』の3種類に統一、さらに、演奏する時の右手の力加減もなるべく同じになるように気を付けました。

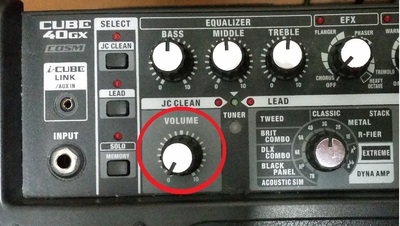

手順3での、アンプのボリューム調節も全て同じです。前回ご説明したイコライザーも『BASS(低音)』、『MIDDLE(中音)』、『TREBLE(高音)』の3つとも、真ん中の『5』の位置に合わせてあります。

こうすることで、ピックアップで拾った一番素直な音がスピーカーから出てくることが考えられます。

その他の条件も考えられるだけ全く同じにしましたので、これからお聞きいただく音の違いは、純粋に『ピックアップの取り付け位置による違い』と思って頂いて大丈夫です。

以上を踏まえた上で、①~⑤ の位置にピックアップを取り付けた時の音をお聞きください。

☆ ①にピックアップを取り付けた場合

非常に良い音がします。他の音を聞けばわかるのですが、①の場所が生のよなおしギターの音に最も近いです。5,6弦に近いので、低い音がしっかり出ていて広がりがあり、包み込むような優しい音がします。

もし、よなおしギターらしい優しい音を楽しもうと思う場合、①の場所はかなりお勧めです。

ただし、この広がりのある音がマイナスになる場面もあるかもしれません。

音に広がりがあるということは、音がずっと残っているということです。

音は、重なれば重なるほど不協な響きになっていきます。音がずっと残っていれば、演奏が進めば進むほど、だんだんと不快な響きになってしまうということですね。

それを防ぐためには、ある程度、音の広がりを制御しながら弾いていかなければなりません。

つまり、この音でキレイな演奏をするには、ある程度の演奏技術が必要になるということなんです。

また、音が反響するような広い場所でより大きな音で演奏する場合、この広がりのある音がさらに広がって残ってしまうことになります。

そうなると、低い『ボワンボワン』とした音がいつまでも鳴ってしまって、酷い場合には、何を演奏しているのか聞き取れなくなってしまったり、『ハウリング』というトラブルを起こしてしまう可能性もあります。

この①の音は、一人で部屋で練習や演奏をする時には非常に適した音と言えますが、場合によっては『扱い難い音』ということが言えます。

☆ ②にピックアップを取り付けた場合

①と比べて、明らかに低音が抑えられていますね。

ピックアップの取り付け位置が、高い音の弦(1,2弦)に寄っているので、低音よりも高音を多く拾っていると考えられます。

この、『低音が抑えられた音』は、そのままでは広がりや優しさが薄れてしまう感じがしますので、一人で弾いているとちょっと物足りなくなってしまうかもしれません。

ただ、①とは逆で、ある程度の広さの場所で大きな音で鳴らす場合は、かなり『扱いやすい音』ということが言えると思います。

最初に書いたように、今回の検証での音量の設定は、イコライザーの『BASS(低音)』、『MIDDLE(中音)』、『TREBLE(高音)』の3つとも、真ん中の『5』の位置に合わせてあります。これは、今回の検証のための措置ですので、実際には、演奏する場所などの状況に合わせてイコライザーを調節し、その状況に最も合った音を作っていくことになります。

つまり、実際にはお聞きいただいている音に、さらに調整を加えていかなければなりません。

演奏会など、音の調整が大きく必要になる状況では、低音、中音、高音、どれも特に目立っていないバランスの良い音が最も『扱いやすい音』ということが言えます。

そういった意味で、②の音は、①に比べると『扱いやすい音』ということが言えると思います。

☆ ③にピックアップを取り付けた場合

②の音が『扱いやすい音』ということを説明しましたが、それでも、まだ音の広がりが大きい気がします。

①の音ほど大きな音ではないのですが、それでも音が残ってしまっているのは、ギターが鳴る時に一番振動する『表板』にピックアップを取り付けてあるからでしょう。

つまり、①も②も、最も振動する表板にピックアップが付いているので、たくさんの振動を拾っているんですね。

それなら、もしもっと音の広がりを抑えたい場合には、表板よりも振動しない場所にピックアップを取り付ければ良いことになります。

③は、ギターの底のいわゆる『側板』と言われる部分になり、表板よりも振動は少ないだろうと予想できます。

確かに、明らかに、音の広がりが小さいですよね。ただ、音そのものも小さくて迫力がりません。これでは、演奏していても面白くないかもしれませんね。

☆ ④にピックアップを取り付けた場合

では今度は、表板ではありますが、弦の振動を直接伝える『ブリッジ』から離れた位置に取り付けてみます。

ブリッジは、第二回の記事でもお話ししましたが、弦の振動を表板に伝える非常に大事な部分です。当然、ブリッジの周りの木はたくさん振動するだろうと予想でき、実際、ブリッジに近い①も②も音の広がりは大きいですね。

それなら、表板でもブリッジから離れた場所にピックアップを取り付けるとどんな音がするのか、やってみました。

この音、私はとても好きです。

①や②よりも音の広がりが抑えられているのですが、③よりも音が良く、かろうじてよなおしギターの音の優しさも残っている感じがします。

何より、低音~高音の音のバランスが非常に良く、『扱いやすい音』という感じがします。

ただ、もう少しだけボリュームがあるとイイな~と感じます。

☆ ⑤にピックアップを取り付けた場合

先ほど、ギターは、ブリッジという部分で弦の振動をボディに伝えているということを説明しましたが、実はもう1ヵ所、弦の振動をボディに直接伝えている部分がります。

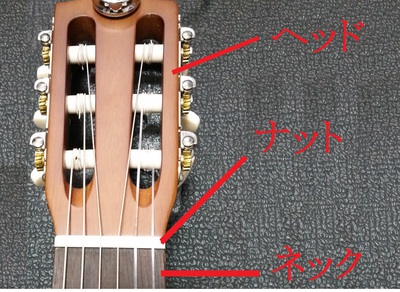

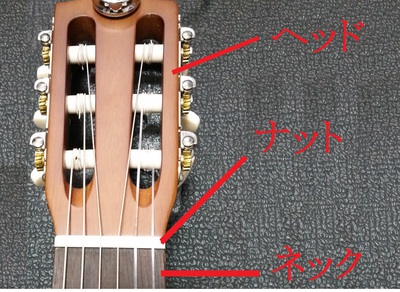

それが、『ナット』です。

つまり、ギターは、『ブリッジ』と『ナット』の2ヵ所を介して弦の振動を直接ボディに伝えていることになります。

ただ、ナットの方は、ご覧のように最も振動する表板に直接は着いていませんね。ナットは、ヘッドとネックとの境い目に着いているんです。

もしこのナットの近くにピックアップを付けたらどんな音がするのか?①や②ほどの広がりのある音、大きな音はしないだろうけど、ある程度はそれに近い音が出るのではないか、と予想が出来るわけです。

いかがでしょうか。⑤の音は、予想通りかなり広がりのある音に聞こえます。音量も、④よりも大きいくらいですね。

音のバランスも、だいぶ良い感じに聞こえます。

ただ、このぐらいの音の広がりでも、状況によっては『扱い難い音』となってしまうかもしれません。

先ほどから、広がりがあり音が残ってしまうと『扱い難い音』とご説明していますが、これは決して『音の広がりは必要ない!』と言っている訳ではありません。演奏会や、特にレコーディングなどでは、音の広がりはとても大切な要素になり、ほぼ確実に必要になります。

ただ、その場合の音の広がりは、『エコー』や『リバーブ』といわれる特殊な効果を『後から機械で付け足す』ということなんです。

つまり、望み通りのキレイな音の広がりを自由に付け足していくためには、その元となる音は『広がりの無い音』の方が扱いやすいということになります。

かなりややこしい説明になってしまいましたが、『エコー』や『リバーブ』に関しては、またの機会に詳しくお話しさせて頂きます。

以上で検証は終了です。

今回使用したピックアップは、評価通りとても良い商品でした。まず、『ザー』とか『ジー』とか余分な音(ノイズ)が全くありません。そして、非常に素直な音がしますね。

このピックアップのお陰で音の違いがハッキリと分かり、今回の検証が上手くいったのだと思います。

最後に、今回の検証を踏まえて、私の個人的な結果を言います・・・

1人で部屋で練習したり楽しんだりする時は ① or ⑤

演奏会やレコーディングの時は ④

の位置にピックアップを取り付けて演奏するのが良い感じがします。

以上で、四回に渡ってお送りしてきました特集記事『よなおしギターの音を大きくする』は終了です。

もっとシンプルな記事にするつもりでしたが、あれもこれも説明しなければ済まない性格で・・・また長くなってしまって済みません。

よなおしギターを長く弾いていれば、必ず『もっと大きな音で演奏したい!』と思う時が来ます。逆に、音を大きくして演奏することで、『もっとたくさんの人と一緒に楽しみたい!』と思うようになるかもしれません。

ぜひ、よなおしギターの音を大きくする方法を、今から覚えておき、出来ることならチャレンジしてみてください。

今回の記事が、よなおしギターをより楽しむためにお役に立てば幸いです。

よなおしギター

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

前回まで、機械的に音を大きくするために必要な機材とその使い方を簡単にご紹介してきました。

最終回の今日は、いよいよ実際に音を出してみて、『ピックアップ』の取り付け位置の違いによってどれくらい音に差が出るのかを検証してみましょう。

まず、ピックアップの取り付け位置は以下の ①~⑤ に決めました。

上記以外の場所にもピックアップを取り付けることはもちろん出来ますが。今回は、『演奏する時に邪魔にならない場所』かつ『音の違いがはっきりと確認できそうな場所』を条件に選んだ結果、この5ヵ所に決定しました。

検証の手順は以下の通りです。

1、①~⑤の任意の場所にピックアップを取り付ける。

2、ピックアップを取り付けたらシールドでアンプに接続する。

3、アンプのボリュームを調節する。

4、よなおしギターを演奏する。

5、アンプのスピーカーから出た音を録音する。

手順としては簡単なのですが、純粋に『ピックアップの取り付け位置による音の違い』を調べたいので、その他の条件は全て同じになるように注意しました。

例えば、手順4で演奏している内容は全て、『ドレミソラド』、『3つのコード』、『赤とんぼの一節』の3種類に統一、さらに、演奏する時の右手の力加減もなるべく同じになるように気を付けました。

手順3での、アンプのボリューム調節も全て同じです。前回ご説明したイコライザーも『BASS(低音)』、『MIDDLE(中音)』、『TREBLE(高音)』の3つとも、真ん中の『5』の位置に合わせてあります。

こうすることで、ピックアップで拾った一番素直な音がスピーカーから出てくることが考えられます。

その他の条件も考えられるだけ全く同じにしましたので、これからお聞きいただく音の違いは、純粋に『ピックアップの取り付け位置による違い』と思って頂いて大丈夫です。

以上を踏まえた上で、①~⑤ の位置にピックアップを取り付けた時の音をお聞きください。

☆ ①にピックアップを取り付けた場合

非常に良い音がします。他の音を聞けばわかるのですが、①の場所が生のよなおしギターの音に最も近いです。5,6弦に近いので、低い音がしっかり出ていて広がりがあり、包み込むような優しい音がします。

もし、よなおしギターらしい優しい音を楽しもうと思う場合、①の場所はかなりお勧めです。

ただし、この広がりのある音がマイナスになる場面もあるかもしれません。

音に広がりがあるということは、音がずっと残っているということです。

音は、重なれば重なるほど不協な響きになっていきます。音がずっと残っていれば、演奏が進めば進むほど、だんだんと不快な響きになってしまうということですね。

それを防ぐためには、ある程度、音の広がりを制御しながら弾いていかなければなりません。

つまり、この音でキレイな演奏をするには、ある程度の演奏技術が必要になるということなんです。

また、音が反響するような広い場所でより大きな音で演奏する場合、この広がりのある音がさらに広がって残ってしまうことになります。

そうなると、低い『ボワンボワン』とした音がいつまでも鳴ってしまって、酷い場合には、何を演奏しているのか聞き取れなくなってしまったり、『ハウリング』というトラブルを起こしてしまう可能性もあります。

この①の音は、一人で部屋で練習や演奏をする時には非常に適した音と言えますが、場合によっては『扱い難い音』ということが言えます。

☆ ②にピックアップを取り付けた場合

①と比べて、明らかに低音が抑えられていますね。

ピックアップの取り付け位置が、高い音の弦(1,2弦)に寄っているので、低音よりも高音を多く拾っていると考えられます。

この、『低音が抑えられた音』は、そのままでは広がりや優しさが薄れてしまう感じがしますので、一人で弾いているとちょっと物足りなくなってしまうかもしれません。

ただ、①とは逆で、ある程度の広さの場所で大きな音で鳴らす場合は、かなり『扱いやすい音』ということが言えると思います。

最初に書いたように、今回の検証での音量の設定は、イコライザーの『BASS(低音)』、『MIDDLE(中音)』、『TREBLE(高音)』の3つとも、真ん中の『5』の位置に合わせてあります。これは、今回の検証のための措置ですので、実際には、演奏する場所などの状況に合わせてイコライザーを調節し、その状況に最も合った音を作っていくことになります。

つまり、実際にはお聞きいただいている音に、さらに調整を加えていかなければなりません。

演奏会など、音の調整が大きく必要になる状況では、低音、中音、高音、どれも特に目立っていないバランスの良い音が最も『扱いやすい音』ということが言えます。

そういった意味で、②の音は、①に比べると『扱いやすい音』ということが言えると思います。

☆ ③にピックアップを取り付けた場合

②の音が『扱いやすい音』ということを説明しましたが、それでも、まだ音の広がりが大きい気がします。

①の音ほど大きな音ではないのですが、それでも音が残ってしまっているのは、ギターが鳴る時に一番振動する『表板』にピックアップを取り付けてあるからでしょう。

つまり、①も②も、最も振動する表板にピックアップが付いているので、たくさんの振動を拾っているんですね。

それなら、もしもっと音の広がりを抑えたい場合には、表板よりも振動しない場所にピックアップを取り付ければ良いことになります。

③は、ギターの底のいわゆる『側板』と言われる部分になり、表板よりも振動は少ないだろうと予想できます。

確かに、明らかに、音の広がりが小さいですよね。ただ、音そのものも小さくて迫力がりません。これでは、演奏していても面白くないかもしれませんね。

☆ ④にピックアップを取り付けた場合

では今度は、表板ではありますが、弦の振動を直接伝える『ブリッジ』から離れた位置に取り付けてみます。

ブリッジは、第二回の記事でもお話ししましたが、弦の振動を表板に伝える非常に大事な部分です。当然、ブリッジの周りの木はたくさん振動するだろうと予想でき、実際、ブリッジに近い①も②も音の広がりは大きいですね。

それなら、表板でもブリッジから離れた場所にピックアップを取り付けるとどんな音がするのか、やってみました。

この音、私はとても好きです。

①や②よりも音の広がりが抑えられているのですが、③よりも音が良く、かろうじてよなおしギターの音の優しさも残っている感じがします。

何より、低音~高音の音のバランスが非常に良く、『扱いやすい音』という感じがします。

ただ、もう少しだけボリュームがあるとイイな~と感じます。

☆ ⑤にピックアップを取り付けた場合

先ほど、ギターは、ブリッジという部分で弦の振動をボディに伝えているということを説明しましたが、実はもう1ヵ所、弦の振動をボディに直接伝えている部分がります。

それが、『ナット』です。

つまり、ギターは、『ブリッジ』と『ナット』の2ヵ所を介して弦の振動を直接ボディに伝えていることになります。

ただ、ナットの方は、ご覧のように最も振動する表板に直接は着いていませんね。ナットは、ヘッドとネックとの境い目に着いているんです。

もしこのナットの近くにピックアップを付けたらどんな音がするのか?①や②ほどの広がりのある音、大きな音はしないだろうけど、ある程度はそれに近い音が出るのではないか、と予想が出来るわけです。

いかがでしょうか。⑤の音は、予想通りかなり広がりのある音に聞こえます。音量も、④よりも大きいくらいですね。

音のバランスも、だいぶ良い感じに聞こえます。

ただ、このぐらいの音の広がりでも、状況によっては『扱い難い音』となってしまうかもしれません。

先ほどから、広がりがあり音が残ってしまうと『扱い難い音』とご説明していますが、これは決して『音の広がりは必要ない!』と言っている訳ではありません。演奏会や、特にレコーディングなどでは、音の広がりはとても大切な要素になり、ほぼ確実に必要になります。

ただ、その場合の音の広がりは、『エコー』や『リバーブ』といわれる特殊な効果を『後から機械で付け足す』ということなんです。

つまり、望み通りのキレイな音の広がりを自由に付け足していくためには、その元となる音は『広がりの無い音』の方が扱いやすいということになります。

かなりややこしい説明になってしまいましたが、『エコー』や『リバーブ』に関しては、またの機会に詳しくお話しさせて頂きます。

以上で検証は終了です。

今回使用したピックアップは、評価通りとても良い商品でした。まず、『ザー』とか『ジー』とか余分な音(ノイズ)が全くありません。そして、非常に素直な音がしますね。

このピックアップのお陰で音の違いがハッキリと分かり、今回の検証が上手くいったのだと思います。

最後に、今回の検証を踏まえて、私の個人的な結果を言います・・・

1人で部屋で練習したり楽しんだりする時は ① or ⑤

演奏会やレコーディングの時は ④

の位置にピックアップを取り付けて演奏するのが良い感じがします。

以上で、四回に渡ってお送りしてきました特集記事『よなおしギターの音を大きくする』は終了です。

もっとシンプルな記事にするつもりでしたが、あれもこれも説明しなければ済まない性格で・・・また長くなってしまって済みません。

よなおしギターを長く弾いていれば、必ず『もっと大きな音で演奏したい!』と思う時が来ます。逆に、音を大きくして演奏することで、『もっとたくさんの人と一緒に楽しみたい!』と思うようになるかもしれません。

ぜひ、よなおしギターの音を大きくする方法を、今から覚えておき、出来ることならチャレンジしてみてください。

今回の記事が、よなおしギターをより楽しむためにお役に立てば幸いです。

よなおしギター

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

2016年02月08日

よなおしギターの音を大きくする 第三回『アンプ』

前回、よなおしギターのボディの振動を拾う『ピックアップ』という機械の使い方をご説明しました。

もちろん、ピックアップをボディに取り付けるだけでは、目的である『音を大きくする』ことは出来ません。

ボディの振動を拾ったピックアップは、その振動を電気信号に変えます。電気信号はシールドを通って『アンプ』に送られ、そこでボリュームなどの調節が行われてから、さらに『スピーカー』に送られます。スピーカーでは、ピックアップとは逆の仕事が行われ、電気信号が振動に変えられます。スピーカーの振動が空気を振動させ、それが我々の耳に届いて『音』として認識されます。

と、文章で書くと非常に分かり難いですね。

つまり、音を大きくするためには、ピックアップの他に『アンプ』と『スピーカー』も必要になってくるわけです。

※小型~中型のアンプの場合、アンプとスピーカーが一体となっていて、まとめて『アンプ』という場合が多いです。

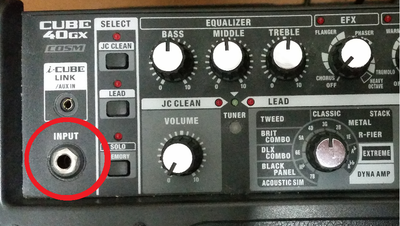

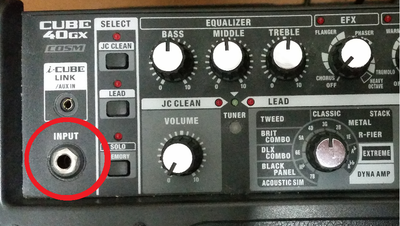

※私の教室で使っているアンプ『Roland CUBE-40GX』です。

第一回でもお話ししましたように、『アンプ』は非常に多くの種類が存在します。値段も機能も、本当に様々なものが存在し、選ぶのは大変です。

ただ、全てのアンプに『INPUT(インプット)』と『VOLUME(ボリューム)』が必ず付いています。

※機種によって表記が違う場合があります。

ここでは、この『INPUT(インプット)』と『VOLUME(ボリューム)』を中心に、アンプの使い方を簡単に解説していきましょう。

『INPUT(インプット)』とは、ピックアップからつながって来ているシールドの先端を差す穴のことです。

前回、ピックアップのコードにシールドをつなぎましたが、そのシールドの反対側の先端をこのアンプの『INPUT(インプット)』に差し込みます。そうすることで、ピックアップからの電気信号がアンプまで伝わるわけです。ですから、ここも、しっかり奥まで差し込んであげます。

もちろん、演奏が終わったらシールドの先端を『INPUT(インプット)』から抜くわけですが、このシールドの抜き差しの時に注意事項があります。

それは、『シールドの抜き差しは、アンプの電源を切ってから行う』ということです。

電源が入ったままシールドを抜き差しすると、スピーカーから『バキッ!』とか『ボコッ!』など大きな音がして、時にはアンプやスピーカーの故障の原因になりかねません。注意しましょう。

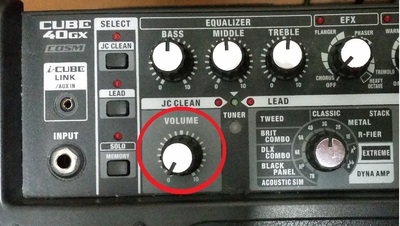

『VOLUME(ボリューム)』は、音の大きさを決めるつまみです。

テレビやラジオなどのボリュームと機能は全く同じです。ただ、このボリュームも、使う時には注意が必要です。

それは、『アンプの電源を入り切りする時には、ボリュームを0(ゼロ)にする』ということです。

普段、テレビやラジオの電源を切る時、わざわざボリュームを0にしたりしないですが。アンプの場合は、電源を入れる時も切る時も、必ずボリュームが0になっていることを確認してから行ってください。

ボリュームに関連して、アンプでは『EQUALIZER(イコライザー)』というつまみが付いていることが多いので、少しご説明します。

『VOLUME(ボリューム)』が音全体の調整を行うのに対して、『EQUALIZER(イコライザー)』では、音を『BASS(低音)』、『MIDDLE(中音)』、『TREBLE(高音)』に分けて、より細かい調節が行えるようになっています。

例えば、ギターの演奏時に『もっと低い音を強調したいな~』と思った時には、『BASS(低音)』のつまみを上げる方向に回せばよいわけです。

『EQUALIZER(イコライザー)』は、アンプによって、付いていない場合や、ツマミの形状が様々だったり、使い方が複雑な場合があるので、アンプを購入する場合は経験者や楽器店のスタッフに聞いてみると良いと思います。

非常に簡単ではありますが、アンプの基本的な使い方になります。

この他、アンプには、カラオケでお馴染みの『エコー』や『リバーブ』など音に特殊な加工をする機能が付いているものや、今や『iPhone』を接続して専用のアプリを使うことでさらに多様な使い方が出来るものまで存在します。

何回もお話ししていますように、アンプ選びは非常に大変ですので、もし購入する場合は経験者や楽器店のスタッフに相談して頂くことをお勧めいたします。

最後に、私のお勧めのアンプを1つだけご紹介します。

YAMAHA『GA15Ⅱ』です。

このアンプ、私の教室の生徒さんも持っていて、使わせてもらったことがあります。

『エコー』や『リバーブ』などの機能は付いていませんが、その分シンプルな構造で、初めての方でもそれほど苦労せず直ぐに使うことが出来ると思います。音も非常に素直な音で申し分ありません。

このアンプが1台あれば、自宅練習はもちろん、学校の教室程度の大きさの場所なら演奏会も出来ちゃうと思います。

そして、何よりスゴイのがこの値段!

正直、5千円台でこの性能は驚きです。これなら、よなおしギターの音を大きくするために必要な、『ピックアップ』『シールド』『アンプ』の3つの機材を全部まとめて1万円以内で手に入れることが出来てしまうことになります。

よなおしギター本体に1万円プラスすることで、練習がグッと楽しくなり、さらに演奏することが出来る環境が一気に広がっていくことになります。非常にお得ですよね。

※すみません。今回、ピックアップの接着位置による音の違いを発表する予定でしたが、長くなってしまったのでまた次回にさせて頂きます。

よなおしギター

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

もちろん、ピックアップをボディに取り付けるだけでは、目的である『音を大きくする』ことは出来ません。

ボディの振動を拾ったピックアップは、その振動を電気信号に変えます。電気信号はシールドを通って『アンプ』に送られ、そこでボリュームなどの調節が行われてから、さらに『スピーカー』に送られます。スピーカーでは、ピックアップとは逆の仕事が行われ、電気信号が振動に変えられます。スピーカーの振動が空気を振動させ、それが我々の耳に届いて『音』として認識されます。

と、文章で書くと非常に分かり難いですね。

つまり、音を大きくするためには、ピックアップの他に『アンプ』と『スピーカー』も必要になってくるわけです。

※小型~中型のアンプの場合、アンプとスピーカーが一体となっていて、まとめて『アンプ』という場合が多いです。

※私の教室で使っているアンプ『Roland CUBE-40GX』です。

第一回でもお話ししましたように、『アンプ』は非常に多くの種類が存在します。値段も機能も、本当に様々なものが存在し、選ぶのは大変です。

ただ、全てのアンプに『INPUT(インプット)』と『VOLUME(ボリューム)』が必ず付いています。

※機種によって表記が違う場合があります。

ここでは、この『INPUT(インプット)』と『VOLUME(ボリューム)』を中心に、アンプの使い方を簡単に解説していきましょう。

『INPUT(インプット)』とは、ピックアップからつながって来ているシールドの先端を差す穴のことです。

前回、ピックアップのコードにシールドをつなぎましたが、そのシールドの反対側の先端をこのアンプの『INPUT(インプット)』に差し込みます。そうすることで、ピックアップからの電気信号がアンプまで伝わるわけです。ですから、ここも、しっかり奥まで差し込んであげます。

もちろん、演奏が終わったらシールドの先端を『INPUT(インプット)』から抜くわけですが、このシールドの抜き差しの時に注意事項があります。

それは、『シールドの抜き差しは、アンプの電源を切ってから行う』ということです。

電源が入ったままシールドを抜き差しすると、スピーカーから『バキッ!』とか『ボコッ!』など大きな音がして、時にはアンプやスピーカーの故障の原因になりかねません。注意しましょう。

『VOLUME(ボリューム)』は、音の大きさを決めるつまみです。

テレビやラジオなどのボリュームと機能は全く同じです。ただ、このボリュームも、使う時には注意が必要です。

それは、『アンプの電源を入り切りする時には、ボリュームを0(ゼロ)にする』ということです。

普段、テレビやラジオの電源を切る時、わざわざボリュームを0にしたりしないですが。アンプの場合は、電源を入れる時も切る時も、必ずボリュームが0になっていることを確認してから行ってください。

ボリュームに関連して、アンプでは『EQUALIZER(イコライザー)』というつまみが付いていることが多いので、少しご説明します。

『VOLUME(ボリューム)』が音全体の調整を行うのに対して、『EQUALIZER(イコライザー)』では、音を『BASS(低音)』、『MIDDLE(中音)』、『TREBLE(高音)』に分けて、より細かい調節が行えるようになっています。

例えば、ギターの演奏時に『もっと低い音を強調したいな~』と思った時には、『BASS(低音)』のつまみを上げる方向に回せばよいわけです。

『EQUALIZER(イコライザー)』は、アンプによって、付いていない場合や、ツマミの形状が様々だったり、使い方が複雑な場合があるので、アンプを購入する場合は経験者や楽器店のスタッフに聞いてみると良いと思います。

非常に簡単ではありますが、アンプの基本的な使い方になります。

この他、アンプには、カラオケでお馴染みの『エコー』や『リバーブ』など音に特殊な加工をする機能が付いているものや、今や『iPhone』を接続して専用のアプリを使うことでさらに多様な使い方が出来るものまで存在します。

何回もお話ししていますように、アンプ選びは非常に大変ですので、もし購入する場合は経験者や楽器店のスタッフに相談して頂くことをお勧めいたします。

最後に、私のお勧めのアンプを1つだけご紹介します。

YAMAHA『GA15Ⅱ』です。

このアンプ、私の教室の生徒さんも持っていて、使わせてもらったことがあります。

『エコー』や『リバーブ』などの機能は付いていませんが、その分シンプルな構造で、初めての方でもそれほど苦労せず直ぐに使うことが出来ると思います。音も非常に素直な音で申し分ありません。

このアンプが1台あれば、自宅練習はもちろん、学校の教室程度の大きさの場所なら演奏会も出来ちゃうと思います。

そして、何よりスゴイのがこの値段!

正直、5千円台でこの性能は驚きです。これなら、よなおしギターの音を大きくするために必要な、『ピックアップ』『シールド』『アンプ』の3つの機材を全部まとめて1万円以内で手に入れることが出来てしまうことになります。

よなおしギター本体に1万円プラスすることで、練習がグッと楽しくなり、さらに演奏することが出来る環境が一気に広がっていくことになります。非常にお得ですよね。

※すみません。今回、ピックアップの接着位置による音の違いを発表する予定でしたが、長くなってしまったのでまた次回にさせて頂きます。

よなおしギター

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

2016年02月05日

よなおしギターの音を大きくする 第二回『ピックアップ』

『音』は、空気の振動が人の鼓膜に伝わることで初めて音として認識されます。

つまり、空気が振動することで『音』が鳴るわけですね。

ギターは、弦を弾くことで空気を振動させますが、弦だけでは振動が小さいので、弦の振動をボディに伝えることで音を大きくしています。

つまり、ギターが鳴る時、ボディ全体が振動していることになります。

ギターのボディの中でも一番振動するのは、表の板です。サウンドホールと呼ばれる穴が開いている板で、ブリッジと呼ばれる部分を介して弦とつながっています。

つまり、弦の振動はまず最初にブリッジを介して表板に伝わるわけです。

『ギターは表板が大事』と言われるのは、この表板が大きく振動すればするほど大きな音がするからなんです。

例えば、材質を木にこだわらず、もっと薄い材質のものにすれば、振動が大きくなるので簡単に音は大きく出来ます。ボディに薄い皮を張った三味線やバンジョーが、小さなボディの割に驚くほど大きな音がするのはそのお蔭です。

『ギターの音を機械的に大きくする』方法の1つに、この『ボディの振動』を拾う(ピックアップする)ことで音を大きくする方法があります。

この方法は、比較的手軽に出来、音も造りやすい利点があります。初めての方にもお勧めできる方法だと思います。

今回は、この『ボディの振動を拾う』方法をご説明しましょう。

まず、ボディの振動を拾う為に、前回もご紹介した『ピックアップ』という機械を準備します。

『ピックアップ』も様々な種類が存在し、値段もピンからキリまでありますので、選ぶのが大変です。全て購入し、1つ1つ音を出して試す訳にもいきません。

そこで今回は、通販サイトAmazonで販売されている『ピックアップ』の中から、手ごろな値段で最も評価の高いものを選んでみました。

ご覧のように、評価が非常に高く、しかも値段も手ごろですね。経験上、これほどの評価でダメな商品だったことはまずありません。(※レビューが51件で評価が☆4.5は、Amazonではかなり高い評価の商品ということが言えると思います。)

さっそく注文すると、次の日に届きました。ま~なんとも便利な世の中です。

ピックアップは、大きく2つの部品で出来ています。上の、通販サイトの画像も参考にしてみてください。

まずは、振動を拾うピックアップ本体です。

※上の聴診器の先のようなものがピックアップ本体です。

この丸い銀色の部分をボディに接着することで、ボディの振動を直接拾い、それを電気の信号に変えます。ボディに接着する時には、今回購入した商品の場合、附属の粘着テープ、あるいは、粘着ゴムで着けるようになっています。

今回は、何回も着けたり外したりできる様に、粘着性の弱い粘着ゴムの方を使用しました。

※ピックアップ本体の裏側(文字が書いてない方)に粘着ゴムを付けたところです。

ピックアップの裏に粘着ゴムを付けると、ギターのボディのどの部分にもペタッと直ぐに接着することが出来ます。少し強めに指で押さえれば、簡単に取れないぐらいには接着することが可能です。

もう1つの部品は、コードです。

ピックアップでボディの振動が電気信号に変わり、その電気信号が通る場所ですね。このコードで、アンプまで信号を伝えていきます。

今回使用したピックアップのコードの先端には、シールドを差し込む部分がありましたので、ここに別途用意したシールドを差し込みます。シールドの反対側は、アンプに差し込むようになります(アンプの詳細は次回)。

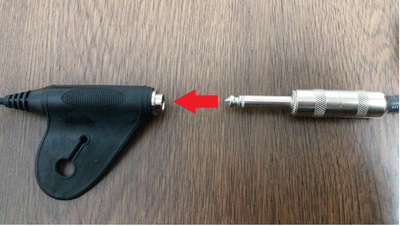

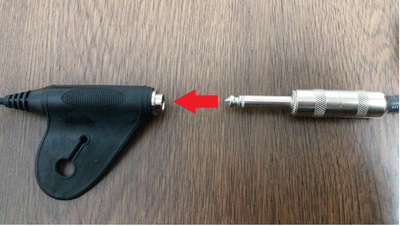

※左の黒い部分がピックアップから出ているコードの先です。シールド(写真右)を差し込めるようになっています。

※シールドを差し込んだ状態です。奥までしっかり差し込みます。

以上の様に、準備は、ピックアップ本体をよなおしギターのボディに接着しシールドを差し込んで終了です。だいたい10分ほどで出来る簡単な作業になります。

ただ、1つ問題があります。それは・・・

『ボディのどの場所にピックアップを接着するか』ということです。

この『ピックアップを接着する場所』がとても重要になってくるんです。というのも、ピックアップを接着する場所によって、スピーカーから出てくるギターの音が大きく変わってしまうからなんです。

それなら、『どこにピックアップを接着するのが一番良いのか?』ということになりますが・・・

ピックアップを接着する場所に正解はありません。つまり、『ここが一番』という場所が無いんです。

ギターによっても、演奏する環境によっても、また演奏者の好みによっても、求められる最も適切な『音』が変わってくるからなんです。結局は、実際にボディのいろいろな場所にピックアップを付けてみて、好みの音の出る場所、状況に最も適した音の出る場所を探すしかありません。

とはいえ、初めてピックアップを使う人に『あとは自分の好みでやってください』というのも、それは難しい話です。というわけで、特集記事『よなおしギターの音を大きくする』を書くにあたって、試験的に、よなおしギターの5つの場所にピックアップを接着して、実際にアンプからそれぞれの音を出して録音してみました。

次回、ピックアップを接着する場所によって音にどんな違いが出るのか、聞いてみることにしましょう。

お楽しみに!

よなおしギター

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

つまり、空気が振動することで『音』が鳴るわけですね。

ギターは、弦を弾くことで空気を振動させますが、弦だけでは振動が小さいので、弦の振動をボディに伝えることで音を大きくしています。

つまり、ギターが鳴る時、ボディ全体が振動していることになります。

ギターのボディの中でも一番振動するのは、表の板です。サウンドホールと呼ばれる穴が開いている板で、ブリッジと呼ばれる部分を介して弦とつながっています。

つまり、弦の振動はまず最初にブリッジを介して表板に伝わるわけです。

『ギターは表板が大事』と言われるのは、この表板が大きく振動すればするほど大きな音がするからなんです。

例えば、材質を木にこだわらず、もっと薄い材質のものにすれば、振動が大きくなるので簡単に音は大きく出来ます。ボディに薄い皮を張った三味線やバンジョーが、小さなボディの割に驚くほど大きな音がするのはそのお蔭です。

『ギターの音を機械的に大きくする』方法の1つに、この『ボディの振動』を拾う(ピックアップする)ことで音を大きくする方法があります。

この方法は、比較的手軽に出来、音も造りやすい利点があります。初めての方にもお勧めできる方法だと思います。

今回は、この『ボディの振動を拾う』方法をご説明しましょう。

まず、ボディの振動を拾う為に、前回もご紹介した『ピックアップ』という機械を準備します。

『ピックアップ』も様々な種類が存在し、値段もピンからキリまでありますので、選ぶのが大変です。全て購入し、1つ1つ音を出して試す訳にもいきません。

そこで今回は、通販サイトAmazonで販売されている『ピックアップ』の中から、手ごろな値段で最も評価の高いものを選んでみました。

ご覧のように、評価が非常に高く、しかも値段も手ごろですね。経験上、これほどの評価でダメな商品だったことはまずありません。(※レビューが51件で評価が☆4.5は、Amazonではかなり高い評価の商品ということが言えると思います。)

さっそく注文すると、次の日に届きました。ま~なんとも便利な世の中です。

ピックアップは、大きく2つの部品で出来ています。上の、通販サイトの画像も参考にしてみてください。

まずは、振動を拾うピックアップ本体です。

※上の聴診器の先のようなものがピックアップ本体です。

この丸い銀色の部分をボディに接着することで、ボディの振動を直接拾い、それを電気の信号に変えます。ボディに接着する時には、今回購入した商品の場合、附属の粘着テープ、あるいは、粘着ゴムで着けるようになっています。

今回は、何回も着けたり外したりできる様に、粘着性の弱い粘着ゴムの方を使用しました。

※ピックアップ本体の裏側(文字が書いてない方)に粘着ゴムを付けたところです。

ピックアップの裏に粘着ゴムを付けると、ギターのボディのどの部分にもペタッと直ぐに接着することが出来ます。少し強めに指で押さえれば、簡単に取れないぐらいには接着することが可能です。

もう1つの部品は、コードです。

ピックアップでボディの振動が電気信号に変わり、その電気信号が通る場所ですね。このコードで、アンプまで信号を伝えていきます。

今回使用したピックアップのコードの先端には、シールドを差し込む部分がありましたので、ここに別途用意したシールドを差し込みます。シールドの反対側は、アンプに差し込むようになります(アンプの詳細は次回)。

※左の黒い部分がピックアップから出ているコードの先です。シールド(写真右)を差し込めるようになっています。

※シールドを差し込んだ状態です。奥までしっかり差し込みます。

以上の様に、準備は、ピックアップ本体をよなおしギターのボディに接着しシールドを差し込んで終了です。だいたい10分ほどで出来る簡単な作業になります。

ただ、1つ問題があります。それは・・・

『ボディのどの場所にピックアップを接着するか』ということです。

この『ピックアップを接着する場所』がとても重要になってくるんです。というのも、ピックアップを接着する場所によって、スピーカーから出てくるギターの音が大きく変わってしまうからなんです。

それなら、『どこにピックアップを接着するのが一番良いのか?』ということになりますが・・・

ピックアップを接着する場所に正解はありません。つまり、『ここが一番』という場所が無いんです。

ギターによっても、演奏する環境によっても、また演奏者の好みによっても、求められる最も適切な『音』が変わってくるからなんです。結局は、実際にボディのいろいろな場所にピックアップを付けてみて、好みの音の出る場所、状況に最も適した音の出る場所を探すしかありません。

とはいえ、初めてピックアップを使う人に『あとは自分の好みでやってください』というのも、それは難しい話です。というわけで、特集記事『よなおしギターの音を大きくする』を書くにあたって、試験的に、よなおしギターの5つの場所にピックアップを接着して、実際にアンプからそれぞれの音を出して録音してみました。

次回、ピックアップを接着する場所によって音にどんな違いが出るのか、聞いてみることにしましょう。

お楽しみに!

よなおしギター

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/