2017年07月30日

ブログのお引越しをします!

5年前にギター教室を開業してから書き始めたブログ『sinya's guitarlife』からお世話になっているイーラ・パーク。地域密着型のブログポータルサイトとして、静岡県東部~伊豆に暮らす様々な方たちのブログを拝見し勉強をさせて頂きました。

私のブログ活動の原点でもあります。

今後は、より多くの情報を配信していくため、非常に思い出深いイーラ・パークを離れ、『ライブドアブログ』に引越しをし、そちらから情報を発信していくことに致しました。

ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

しばらくは、イーラ・パークのブログ記事91件の内、厳選したものを改訂し、まとめながら投稿していきます。その合間に、新しい記事もアップしていきますが、今までよりも頻繁に記事を書いていきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願い致します。

私のブログ活動の原点でもあります。

今後は、より多くの情報を配信していくため、非常に思い出深いイーラ・パークを離れ、『ライブドアブログ』に引越しをし、そちらから情報を発信していくことに致しました。

ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

しばらくは、イーラ・パークのブログ記事91件の内、厳選したものを改訂し、まとめながら投稿していきます。その合間に、新しい記事もアップしていきますが、今までよりも頻繁に記事を書いていきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願い致します。

2017年06月19日

レベル2『たなばたさま』

よなおしギターの最大の特徴は、『チューニングがヨナ抜き音階』であることですね。

つまり、よなおしギターを上の弦(低い音の6弦)から順に鳴らしていくと以下のような音が出ます。

< ド レ ミ ソ ラ ド >

この特徴により、よなおしギターは『1オクターブ以内のヨナ抜き音階で作られた曲なら片手で演奏できる』という画期的な楽器となり得るわけです。

もう少し詳しく見ますと。よなおしギターのチューニングである <ドレミソラド> という音階は、『ハ長調のヨナ抜き音階』ということになります。ということは、もう少し正確によなおしギターの特徴を表現するなら『1オクターブ以内のハ長調のヨナ抜き音階で作られた曲なら片手で演奏できる』ということになるんです。

曲というのは様々な『調』で作られます。

その『調』はどうやって決まるのかと言えば、歌う人の音域を考慮したり、曲の雰囲気を大切にしたり、もしかしたら、演奏のし易さや演奏する楽器によって決まることもあるかもしれません。

例えば、よなおしギターの演奏でも人気の高い『浜千鳥』は、1オクターブのヨナ抜き音階で作られた曲なのですが、一般的な楽譜だとその調は『変ホ長調』あるいは『二長調』で表記されている場合が多いんです。この曲をその両方の調で演奏し比べてみますと、確かにそれぞれの調は雰囲気が違って聞こえます。

で、『浜千鳥』が1オクターブのヨナ抜き音階で作られた曲だからと、よなおしギターで『変ホ長調』や『ニ長調』のままで演奏すると、とても難しくなってしまいます。そこで、調をハ長調に変えて楽譜を作り直すわけです。

つまり、『1オクターブ以内のハ長調のヨナ抜き音階で作られた曲』に直してしまうんですね。

そうすることで、よなおしギターで片手で演奏することが出来るようになるんです。

このように、1オクターブ以内のヨナ抜き音階で出来ている曲であれば、例え調がハ長調ではなくても、楽譜をハ長調に書き換えてしまうことで、よなおしギターで簡単に演奏することが出来るのですが・・・

ただ、例外となる曲もあるんです。

つまり、『1オクターブ以内のヨナ抜き音階で作られた曲』であっても、『ハ長調に書き換えることによって逆に演奏が難しくなってしまう曲』というものが存在します。

昭和16年3月に文部省が発行した唱歌に『たなばたさま』という曲があります。日本人なら知らない人はいないのではないかというぐらい有名な曲ですね。この時期、幼稚園や保育園では盛んに練習されているのではないでしょうか。

この『たなばたさま』、1オクターブ以内のヨナ抜き音階で作られた、いかにも唱歌という曲なのですが、一般的な歌集ではその調が『ト長調』で表記されています。

つまり、『1オクターブ以内のト長調のヨナ抜き音階で作られた曲』ということになります。

普段なら、この曲をハ長調に書き換えることで、よなおしギターでも簡単に演奏できる曲、つまりレベル1の曲となり得ると思ってしまうのですが・・・

実際にこの曲をハ長調に書き換えると、演奏レベルが3になってしまうんです。

それはなぜか?実は、使われている音の音程(音の高さ)が関係しているんです。

『たなばたさま』をハ長調に書き換えると、メロディの最初の音は <ソ> になります。よなおしギターで <ソ> を弾く場合は3弦でしたね。つまり、この曲をハ長調にしてよなおしギターで演奏する場合は、3弦からスタートすることになります。

次に、<ささのはー> という歌詞の <のはー> はそれぞれ、1弦と1弦の2フレットを押さえた音になりますが、その後の <さーらさらー> という歌詞のメロディが、実は『オクターブフレット』を使わなければ出せない『高い<ミ>の音』になるんです。

よなおしギターで『オクターブフレット』を使う曲はレベル3になってしまいます。

さらに、<のきばに> の <きば> の歌詞の部分は、『高い<ソ>の音』です。ここでも『オクターブフレット』を使わなければなりません。

このように、『たなばたさま』という曲をハ長調に書き換えてしまうと、レベル3の曲になってしまうんです。

なぜ、こんな現象が起こってしまうのか?なぜ、『1オクターブ以内のハ長調のヨナ抜き音階で作られた曲』に書き換えたのに、片手だけでは弾けずに『オクターブフレット』も使わなければならないのか?

それは、『始まりの音が高いから』ということに尽きます。

『たなばたさま』は、始まりの音がメロディの中で一番低い音になります。以後、それよりも低い音は出てきません。ですから、メロディはその始まりの音からどんどん高くなって展開していくわけです。

その始まりの音が、よなおしギターでは3弦の音になってしまうわけで。よなおしギターのチューニングの中でその3弦より高い音はもう2弦と1弦しかないわけです。

つまり、曲のメロディはまだまだ高い音を使うのに、よなおしギターでは、あと高い音は2弦と1弦の2音しか残ってないですよ~!もしそれ以上高い音を使いたければ、『オクターブフレット』を使う以外に方法は無いですよ~!という訳です。

残念ながら、『たなばたさま』のように、せっかく『1オクターブ以内のヨナ抜き音階で作られた曲』であるのに、よなおしギターで片手で演奏することが出来ない曲がいくつかあります。

それらの曲は、よなおしギターで片手で演奏できる曲、つまりレベル1の曲とはなり得ません・・・

という訳で。今までこういった『たなばたさま』のような曲は、楽譜にすることなく保留にしていたんです。ただ、よなおしギターのレッスンを2年以上もやってますと、皆さんドンドン上達していき、レパートリーも増えてきて、次から次に楽譜を作成していかなければならなくなります。こちらも、生徒さんに合わせて何とか様々な曲をよなおしギターで演奏できるように工夫し楽譜を制作している状態で、いよいよ七夕が近づいてきた時期となり保留にしていた『たなばたさま』に着手してみたわけです。

何とか、オクターブフレットを使わずに演奏できるようにしたい!片手で演奏するのは無理だとしても、せめてレベル2の曲としてコード伴奏も含め気軽に弾いてもらいたい!と、いろいろ考えてみました。

結果を言いますと、この『たなばたさま』は、もともとの一般的な歌集に載っている『ト長調』の状態で演奏することで、メロディはレベル2、コード伴奏もハ長調の曲と同じくらい簡単に演奏できることが分かりました。

そうして作成した楽譜がこちらです。

※画像をクリックしていただくと大きく表示されます。

是非、興味のある方は七夕に向けて練習してみてください。そして、なぜこの曲は、ハ長調にするよりもト長調のままの方が簡単に演奏できるのかを考えてみるのも面白いですね。

ヒントは、『始まりの音』です。

また、『調』に関して興味のある方は、私が以前ブログに投稿した記事も参考にしてください。

※ブログ内では、『調』のことを『キイ』と表記しています。意味は同じと思って頂いて差し支えありません。

ブログ記事『最初に挑戦する曲は?』

ブログ記事『この曲のキイは何か?』

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

つまり、よなおしギターを上の弦(低い音の6弦)から順に鳴らしていくと以下のような音が出ます。

< ド レ ミ ソ ラ ド >

この特徴により、よなおしギターは『1オクターブ以内のヨナ抜き音階で作られた曲なら片手で演奏できる』という画期的な楽器となり得るわけです。

もう少し詳しく見ますと。よなおしギターのチューニングである <ドレミソラド> という音階は、『ハ長調のヨナ抜き音階』ということになります。ということは、もう少し正確によなおしギターの特徴を表現するなら『1オクターブ以内のハ長調のヨナ抜き音階で作られた曲なら片手で演奏できる』ということになるんです。

曲というのは様々な『調』で作られます。

その『調』はどうやって決まるのかと言えば、歌う人の音域を考慮したり、曲の雰囲気を大切にしたり、もしかしたら、演奏のし易さや演奏する楽器によって決まることもあるかもしれません。

例えば、よなおしギターの演奏でも人気の高い『浜千鳥』は、1オクターブのヨナ抜き音階で作られた曲なのですが、一般的な楽譜だとその調は『変ホ長調』あるいは『二長調』で表記されている場合が多いんです。この曲をその両方の調で演奏し比べてみますと、確かにそれぞれの調は雰囲気が違って聞こえます。

で、『浜千鳥』が1オクターブのヨナ抜き音階で作られた曲だからと、よなおしギターで『変ホ長調』や『ニ長調』のままで演奏すると、とても難しくなってしまいます。そこで、調をハ長調に変えて楽譜を作り直すわけです。

つまり、『1オクターブ以内のハ長調のヨナ抜き音階で作られた曲』に直してしまうんですね。

そうすることで、よなおしギターで片手で演奏することが出来るようになるんです。

このように、1オクターブ以内のヨナ抜き音階で出来ている曲であれば、例え調がハ長調ではなくても、楽譜をハ長調に書き換えてしまうことで、よなおしギターで簡単に演奏することが出来るのですが・・・

ただ、例外となる曲もあるんです。

つまり、『1オクターブ以内のヨナ抜き音階で作られた曲』であっても、『ハ長調に書き換えることによって逆に演奏が難しくなってしまう曲』というものが存在します。

昭和16年3月に文部省が発行した唱歌に『たなばたさま』という曲があります。日本人なら知らない人はいないのではないかというぐらい有名な曲ですね。この時期、幼稚園や保育園では盛んに練習されているのではないでしょうか。

この『たなばたさま』、1オクターブ以内のヨナ抜き音階で作られた、いかにも唱歌という曲なのですが、一般的な歌集ではその調が『ト長調』で表記されています。

つまり、『1オクターブ以内のト長調のヨナ抜き音階で作られた曲』ということになります。

普段なら、この曲をハ長調に書き換えることで、よなおしギターでも簡単に演奏できる曲、つまりレベル1の曲となり得ると思ってしまうのですが・・・

実際にこの曲をハ長調に書き換えると、演奏レベルが3になってしまうんです。

それはなぜか?実は、使われている音の音程(音の高さ)が関係しているんです。

『たなばたさま』をハ長調に書き換えると、メロディの最初の音は <ソ> になります。よなおしギターで <ソ> を弾く場合は3弦でしたね。つまり、この曲をハ長調にしてよなおしギターで演奏する場合は、3弦からスタートすることになります。

次に、<ささのはー> という歌詞の <のはー> はそれぞれ、1弦と1弦の2フレットを押さえた音になりますが、その後の <さーらさらー> という歌詞のメロディが、実は『オクターブフレット』を使わなければ出せない『高い<ミ>の音』になるんです。

よなおしギターで『オクターブフレット』を使う曲はレベル3になってしまいます。

さらに、<のきばに> の <きば> の歌詞の部分は、『高い<ソ>の音』です。ここでも『オクターブフレット』を使わなければなりません。

このように、『たなばたさま』という曲をハ長調に書き換えてしまうと、レベル3の曲になってしまうんです。

なぜ、こんな現象が起こってしまうのか?なぜ、『1オクターブ以内のハ長調のヨナ抜き音階で作られた曲』に書き換えたのに、片手だけでは弾けずに『オクターブフレット』も使わなければならないのか?

それは、『始まりの音が高いから』ということに尽きます。

『たなばたさま』は、始まりの音がメロディの中で一番低い音になります。以後、それよりも低い音は出てきません。ですから、メロディはその始まりの音からどんどん高くなって展開していくわけです。

その始まりの音が、よなおしギターでは3弦の音になってしまうわけで。よなおしギターのチューニングの中でその3弦より高い音はもう2弦と1弦しかないわけです。

つまり、曲のメロディはまだまだ高い音を使うのに、よなおしギターでは、あと高い音は2弦と1弦の2音しか残ってないですよ~!もしそれ以上高い音を使いたければ、『オクターブフレット』を使う以外に方法は無いですよ~!という訳です。

残念ながら、『たなばたさま』のように、せっかく『1オクターブ以内のヨナ抜き音階で作られた曲』であるのに、よなおしギターで片手で演奏することが出来ない曲がいくつかあります。

それらの曲は、よなおしギターで片手で演奏できる曲、つまりレベル1の曲とはなり得ません・・・

という訳で。今までこういった『たなばたさま』のような曲は、楽譜にすることなく保留にしていたんです。ただ、よなおしギターのレッスンを2年以上もやってますと、皆さんドンドン上達していき、レパートリーも増えてきて、次から次に楽譜を作成していかなければならなくなります。こちらも、生徒さんに合わせて何とか様々な曲をよなおしギターで演奏できるように工夫し楽譜を制作している状態で、いよいよ七夕が近づいてきた時期となり保留にしていた『たなばたさま』に着手してみたわけです。

何とか、オクターブフレットを使わずに演奏できるようにしたい!片手で演奏するのは無理だとしても、せめてレベル2の曲としてコード伴奏も含め気軽に弾いてもらいたい!と、いろいろ考えてみました。

結果を言いますと、この『たなばたさま』は、もともとの一般的な歌集に載っている『ト長調』の状態で演奏することで、メロディはレベル2、コード伴奏もハ長調の曲と同じくらい簡単に演奏できることが分かりました。

そうして作成した楽譜がこちらです。

※画像をクリックしていただくと大きく表示されます。

是非、興味のある方は七夕に向けて練習してみてください。そして、なぜこの曲は、ハ長調にするよりもト長調のままの方が簡単に演奏できるのかを考えてみるのも面白いですね。

ヒントは、『始まりの音』です。

また、『調』に関して興味のある方は、私が以前ブログに投稿した記事も参考にしてください。

※ブログ内では、『調』のことを『キイ』と表記しています。意味は同じと思って頂いて差し支えありません。

ブログ記事『最初に挑戦する曲は?』

ブログ記事『この曲のキイは何か?』

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

2016年10月01日

インストラクター講習スタート!

いよいよ、よなおしギターインストラクター講習が始まります!

よなおしギター協会が認定するインストラクターの資格には『中級』と『上級』の2種類があります。

『中級インストラクター』は、上級インストラクターの補助や無料体験会を行うことができます。基本的には、料金を受け取ってのレッスンは出来ません。

『上級インストラクター』は、自身でよなおしギター教室を開き、独自のカリキュラムや料金体系によりレッスンを行うことができます。

それぞれのインストラクターの資格を取得するまでに掛かる費用、受講条件は以下の通りです。

☆中級インストラクター

講習料 5万円(全5時間)

入会金 3万円(認定料を含む)

年会費 5千円

受講条件 よなおしギター協会より『初級プレイヤー』に認定されていること

☆上級インストラクター

講習料 10万円(全5時間)

入会金 中級インストラクターになった時点で支払いがなされていれば必要ありません

年会費 1万円

受講条件 中級インストラクターの認定を受け入会金と年会費を納めていること

※価格は全て税抜き表示です

※どちらの資格も試験はありません

上級インストラクターになるまでに約20万円の費用が掛かります。また、インストラクターの間は年会費も支払い続けなければなりません。

さらに、現状ではよなおしギターのインストラクターになっても、生徒さんが直ぐに集まるとは限りません。

ただ、よなおしギターは遅かれ早かれ必ず全国的に普及する楽器です。そして、普及した時には『ほぼ全ての人が初心者』という状態が発生します。

その時、もしインストラクターの資格を持っていたら・・・

生徒さんを独占できるということです!

世の中には様々な協会、インストラクターが存在しますが、商標や特許により守られ、協会の認定を受けることで独占してレッスンを行えるようになる資格はとても少ないでしょう。

よなおしギターが全国に普及すれば、インストラクターの資格は、価格的にも時間的にもどんどん取り難いものになっていくと思います。

つまり、よなおしギターインストラクターの資格は、将来的には『プラチナチケット』になり得るのです。

ぜひ、この機会によなおしギターインストラクターの資格をゲットして、一緒によなおしギターの普及を目指しましょう!

より詳しい内容については、当ブログの『オーナーにメッセージ』よりメールにてお問い合わせいただくか、すみやグッディ富士店までご連絡ください。

お問い合せ:すみやグッディ富士店 Tel:0545-55-3673

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

2016年08月04日

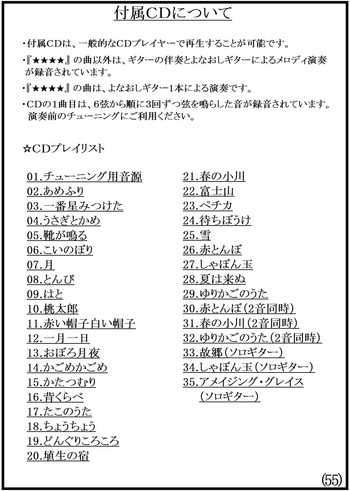

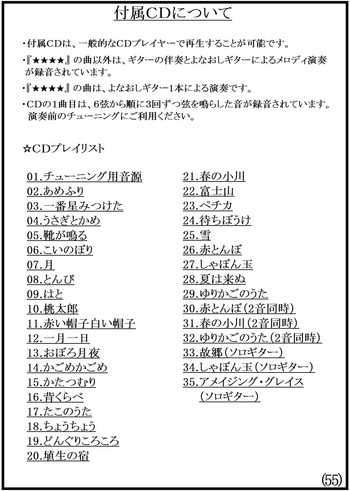

『よなおしギターで弾く 童謡・唱歌30』

お陰様で徐々に演奏を楽しんでくださる方が増えてきているよなおしギターですが、そのあまりにも簡単に弾ける特徴から「楽譜さえあれば自宅で楽しめるのに」というご意見を多く頂いております。

当ブログでも再三お話ししていますように、普通のギターですと、最初の1曲を演奏できるようになるまでが大変で。私としても、この始めの段階にしっかりとレッスンを受けるのが理想だと思っています。

つまり、普通のギターの場合、例え親切な教則本や優しい楽譜があっても、自宅で独学で演奏を習得するのはやはり難しい。

ところが、よなおしギターの場合、無料体験会の時点で全ての方が確実に2~3曲は弾けます。弾けるようになった方はそのあまりにも簡単に演奏できることから、あとは専用の譜面さえあれば自宅で十分に演奏を楽しめると思っても不思議は無いわけです。

そういったご意見を伺って、早急に専用の楽譜を作成する必要があると感じました。

というわけで、完成しました!『よなおしギターで弾く 童謡・唱歌30』です。

題名の通り、収録曲は30曲。なるべく有名な童謡と唱歌を選曲しました。30曲の内1曲だけ外国の歌が含まれています。『アメイジング・グレイス』です。

収録曲は難易度により4つのグループに分けてあります。難易度は星の数によって分かり易く表示してあり、演奏者の熟練度によって選曲できるようになっています。

また、コードの弾き方の説明とコード譜が10曲分入っていますので、コードによる伴奏を練習することもできます。伴奏ができると、弾き語りや複数での合奏の時には、より幅のある演奏が可能になりますね。

さらに、よなおしギターは、メロディと同時に複数の音を鳴らすことでより深みのある演奏ができますが、そういった、いわゆるソロギターといわれる演奏の楽譜も載せました。

演奏は難しいのですが、この演奏ができますと、よなおしギターの楽しみがまた増えることでしょう。ぜひ挑戦して頂けたらと思います。

さらにさらに、全ての曲の模範演奏が聴けるCDもセットに付いています。

童謡や唱歌は何となく覚えているけど細かいメロディがよく分からない場合が多いのですが、このCDを参考にして頂ければ、その問題も解決。うろ覚えの曲はまずCDを聴いてから練習をしてみてください。また、スムーズに弾けるようになったら、CDに合わせて演奏することでより楽しく練習ができると思います。

この楽譜1冊あれば、よなおしギターの楽しみがグッと広がると思います。

そして、難易度の高い曲に挑戦して頂いて、もし『弾き方が分からない!』『弾けるようになりたい!』と思って頂いたら、ぜひレッスンを受けてみてください。公認のインストラクターによる指導を受けることで、演奏技術がどんどん上がることは間違えありません。

よなおしギターは、最初は誰でも弾けますが、奥が非常に深いため難しい奏法により本格的な演奏も可能。つまり、レッスンに通わなくてもある程度は楽しめますが、ある程度弾けるようになったところでレッスンに通って頂ければ、より楽しく、より本格的に、より長く、よなおしギターを演奏して頂くことができると思っています。

よなおしギター専用楽譜『よなおしギターで弾く 童謡・唱歌30』は、すみやにて1,000円(税抜き)で販売しております。また、レッスンもすみや各店にて随時受け付けております。

お問い合せ:すみやグッディ富士店 Tel:0545-55-3673

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

当ブログでも再三お話ししていますように、普通のギターですと、最初の1曲を演奏できるようになるまでが大変で。私としても、この始めの段階にしっかりとレッスンを受けるのが理想だと思っています。

つまり、普通のギターの場合、例え親切な教則本や優しい楽譜があっても、自宅で独学で演奏を習得するのはやはり難しい。

ところが、よなおしギターの場合、無料体験会の時点で全ての方が確実に2~3曲は弾けます。弾けるようになった方はそのあまりにも簡単に演奏できることから、あとは専用の譜面さえあれば自宅で十分に演奏を楽しめると思っても不思議は無いわけです。

そういったご意見を伺って、早急に専用の楽譜を作成する必要があると感じました。

というわけで、完成しました!『よなおしギターで弾く 童謡・唱歌30』です。

題名の通り、収録曲は30曲。なるべく有名な童謡と唱歌を選曲しました。30曲の内1曲だけ外国の歌が含まれています。『アメイジング・グレイス』です。

収録曲は難易度により4つのグループに分けてあります。難易度は星の数によって分かり易く表示してあり、演奏者の熟練度によって選曲できるようになっています。

また、コードの弾き方の説明とコード譜が10曲分入っていますので、コードによる伴奏を練習することもできます。伴奏ができると、弾き語りや複数での合奏の時には、より幅のある演奏が可能になりますね。

さらに、よなおしギターは、メロディと同時に複数の音を鳴らすことでより深みのある演奏ができますが、そういった、いわゆるソロギターといわれる演奏の楽譜も載せました。

演奏は難しいのですが、この演奏ができますと、よなおしギターの楽しみがまた増えることでしょう。ぜひ挑戦して頂けたらと思います。

さらにさらに、全ての曲の模範演奏が聴けるCDもセットに付いています。

童謡や唱歌は何となく覚えているけど細かいメロディがよく分からない場合が多いのですが、このCDを参考にして頂ければ、その問題も解決。うろ覚えの曲はまずCDを聴いてから練習をしてみてください。また、スムーズに弾けるようになったら、CDに合わせて演奏することでより楽しく練習ができると思います。

この楽譜1冊あれば、よなおしギターの楽しみがグッと広がると思います。

そして、難易度の高い曲に挑戦して頂いて、もし『弾き方が分からない!』『弾けるようになりたい!』と思って頂いたら、ぜひレッスンを受けてみてください。公認のインストラクターによる指導を受けることで、演奏技術がどんどん上がることは間違えありません。

よなおしギターは、最初は誰でも弾けますが、奥が非常に深いため難しい奏法により本格的な演奏も可能。つまり、レッスンに通わなくてもある程度は楽しめますが、ある程度弾けるようになったところでレッスンに通って頂ければ、より楽しく、より本格的に、より長く、よなおしギターを演奏して頂くことができると思っています。

よなおしギター専用楽譜『よなおしギターで弾く 童謡・唱歌30』は、すみやにて1,000円(税抜き)で販売しております。また、レッスンもすみや各店にて随時受け付けております。

お問い合せ:すみやグッディ富士店 Tel:0545-55-3673

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

2016年02月24日

弦楽器の弦の数による難易度

前回の記事では、せっかく『海の声』の演奏動画をご紹介することが出来て良い感じになったのですが、記事ではその後、またややこしい理屈をこねてしまい、結局よく分からないまま終わってしまった感がありました。

ホントに、レッスンもブログ記事も理屈が多くなってしまい、反省です。

今日は、そんな反省を踏まえ、前回ご説明した『弦の数による難易度』を非常に分かりやすく端的にご覧頂きたいと思います。

ここに、2つの弦楽器の動画をご紹介します。

1つは、弦の数が少ない楽器の代表として『三味線』。

もう1つは、弦の数が多い楽器の代表として『箏』。

『三味線』の弦の数は3本、『箏』の弦の数は一般的には13本だそうです。

この2つの弦楽器の演奏を参考に、それぞれの楽器の左右の手の動きを比べてみたいと思います。もちろん、私はどちらの楽器も演奏できませんから、他の方がYouTubeに投稿された動画を参考にさせて頂きます。

演奏されている曲はどちらも『千本桜』です。

まずは、弦の数が少ない楽器の代表『三味線』です。

いかがでしょうか。前回の記事でご説明した通り、弦の数が少ない楽器は左手がとても忙しそうですよね。さらに、右手も常に撥(ばち)で忙しく弦を弾(はじ)いています。ただ、撥を持つ右手は、弾く弦の選択肢が3ですから、全く見ないでも任意の弦を弾くことが出来る程度には簡単のようです。

次に、弦の数が多い楽器の代表『箏』です。

いかがでしょうか。こちらも前回の記事でご説明した通り、今度は右手が忙しく動いています。ただ、左手に関しては、常に動いているわけでは無く、全く動かさない時間もかなりありますね。

そしてこれも前回ご説明したように、和音が簡単に出せるという特徴も見られます。『ジャラ~ン』と右手で複数の弦を弾いただけで、キレイな響きが『ブワ~』っと音のシャワーのように溢れる感じがしますね。それにより、間奏の部分のような多彩な表現が可能になっています。ちなみに、間奏部分では左手は全く動いていませんね、右手に集中することが出来ています。

以上の様に、前回の記事に書きました『弦の数による難易度の公式』は、確かに合っているということが言えると思います。

☆弦の数による難易度の公式

・弦が少ない弦楽器→<左手が複雑><右手が簡単>

・弦が多い弦楽器→<左手が簡単><右手が複雑>

『三味線』も『箏』も演奏を極めるのは難しく、他の楽器同様にたくさんの練習が必要でしょう。ただ、上記の公式に当てはめれば、『箏』は、その弦の多さや多彩な表現から受ける『難しそう!』というイメージに反し、右利きの人が初めて挑戦する楽器として意外と打って付けなのではないかと予想出来るわけです。

最後に、では一般的なギターはどうなんでしょうか?

一般的なギターは弦が6本張ってあります。6という数字は、『三味線』の倍、そして『箏』の約半分です。弦の割合的には、『三味線』と『箏』のほぼ中間に位置する弦楽器ということが言えると思います。

つまり、一般的なギターは『左右どちらの手もある程度動かさないと弾けない楽器』ということになりますね。

もちろん、チューニング方法なども深く関わってきますが。『弦の数』という面では、一般的なギターは確かに頑張って左右の手を使わなければならない為、そりゃあ『難しい楽器』ということが言えるんだと思います。

※今回、ご紹介させて頂きました動画の投稿者様ならびに演奏者様、ありがとうございました。大変参考になりました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

よなおしギター

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/

ホントに、レッスンもブログ記事も理屈が多くなってしまい、反省です。

今日は、そんな反省を踏まえ、前回ご説明した『弦の数による難易度』を非常に分かりやすく端的にご覧頂きたいと思います。

ここに、2つの弦楽器の動画をご紹介します。

1つは、弦の数が少ない楽器の代表として『三味線』。

もう1つは、弦の数が多い楽器の代表として『箏』。

『三味線』の弦の数は3本、『箏』の弦の数は一般的には13本だそうです。

この2つの弦楽器の演奏を参考に、それぞれの楽器の左右の手の動きを比べてみたいと思います。もちろん、私はどちらの楽器も演奏できませんから、他の方がYouTubeに投稿された動画を参考にさせて頂きます。

演奏されている曲はどちらも『千本桜』です。

まずは、弦の数が少ない楽器の代表『三味線』です。

いかがでしょうか。前回の記事でご説明した通り、弦の数が少ない楽器は左手がとても忙しそうですよね。さらに、右手も常に撥(ばち)で忙しく弦を弾(はじ)いています。ただ、撥を持つ右手は、弾く弦の選択肢が3ですから、全く見ないでも任意の弦を弾くことが出来る程度には簡単のようです。

次に、弦の数が多い楽器の代表『箏』です。

いかがでしょうか。こちらも前回の記事でご説明した通り、今度は右手が忙しく動いています。ただ、左手に関しては、常に動いているわけでは無く、全く動かさない時間もかなりありますね。

そしてこれも前回ご説明したように、和音が簡単に出せるという特徴も見られます。『ジャラ~ン』と右手で複数の弦を弾いただけで、キレイな響きが『ブワ~』っと音のシャワーのように溢れる感じがしますね。それにより、間奏の部分のような多彩な表現が可能になっています。ちなみに、間奏部分では左手は全く動いていませんね、右手に集中することが出来ています。

以上の様に、前回の記事に書きました『弦の数による難易度の公式』は、確かに合っているということが言えると思います。

☆弦の数による難易度の公式

・弦が少ない弦楽器→<左手が複雑><右手が簡単>

・弦が多い弦楽器→<左手が簡単><右手が複雑>

『三味線』も『箏』も演奏を極めるのは難しく、他の楽器同様にたくさんの練習が必要でしょう。ただ、上記の公式に当てはめれば、『箏』は、その弦の多さや多彩な表現から受ける『難しそう!』というイメージに反し、右利きの人が初めて挑戦する楽器として意外と打って付けなのではないかと予想出来るわけです。

最後に、では一般的なギターはどうなんでしょうか?

一般的なギターは弦が6本張ってあります。6という数字は、『三味線』の倍、そして『箏』の約半分です。弦の割合的には、『三味線』と『箏』のほぼ中間に位置する弦楽器ということが言えると思います。

つまり、一般的なギターは『左右どちらの手もある程度動かさないと弾けない楽器』ということになりますね。

もちろん、チューニング方法なども深く関わってきますが。『弦の数』という面では、一般的なギターは確かに頑張って左右の手を使わなければならない為、そりゃあ『難しい楽器』ということが言えるんだと思います。

※今回、ご紹介させて頂きました動画の投稿者様ならびに演奏者様、ありがとうございました。大変参考になりました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

よなおしギター

ブログの引っ越しをしました!

新ブログのURLは以下になります。(クリックしていただくと新しいブログが開きます)

http://yonaoshiguitar.blog.jp/